La vie cloîtrée des Augustines, révélée par leurs collections

Du 17e au 20e siècle, les Augustines du Québec ont connu la vie cloîtrée. Du concile de Trente (1545 à 1563) jusqu’au concile Vatican II (1962 à 1965), vivre en cloître était une condition pour toutes les communautés religieuses féminines qui souhaitaient être reconnues par l’Église catholique. Les archives et les collections que les Augustines nous ont léguées retracent l’histoire de ce mode de vie mystérieux pour le regard moderne.

Quel était l’objectif de la clôture religieuse au quotidien? Se retirer physiquement du monde extérieur afin de favoriser la prière, la discipline et la vie communautaire. Ces règles ont assurément façonné la manière de vivre des Augustines et leur façon de percevoir le monde.

Une implantation difficile en Nouvelle-France

Lors de leur arrivée à Québec en 1639, les Augustines ont fait face à d’immenses défis. Leur mission était de fonder le premier hôpital en Amérique du Nord, tout en respectant les règles monastiques de l’Église. Or, à cette époque, rien n’était encore en place pour appliquer la clôture telle qu’ordonnée par le concile de Trente.

Faute d’infrastructures adaptées, l’Église a alors accordé une certaine flexibilité aux Augustines, le temps que des bâtiments permanents soient construits dans le respect des règles monastiques. Au fil des décennies, les monastères se sont agrandis et structurés, permettant aux religieuses de vivre véritablement dans un espace clos, séparé du monde. Une vie cloîtrée qui se révèle aujourd’hui à travers de nombreux objets et archives.

Objets symboliques du cloître: mémoire matérielle d’un patrimoine immatériel

Aujourd’hui, les collections du Monastère préservent de nombreux objets qui témoignent de cette époque. Ces artéfacts ne sont pas de simples vestiges matériels: ils illustrent ce lien fort entre la vie spirituelle, la discipline religieuse et une forte identité communautaire.

Les grilles de cloître

Ces grilles rappellent qu’autrefois, toute rencontre avec le monde extérieur était soigneusement encadrée. Au parloir, à l’église ou encore dans la pharmacie de l’hôpital, là où étaient autorisées les communications orales, ces grilles servaient de frontière physique entre les Augustines et les visiteurs.

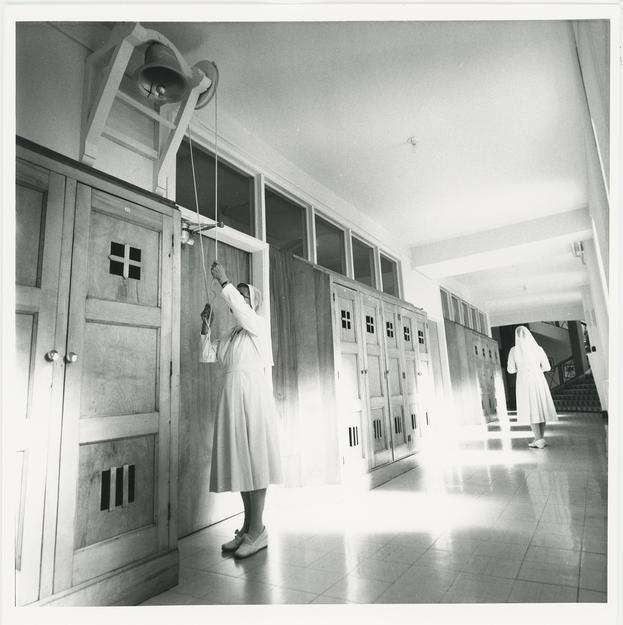

Les cloches du monastère

Dispersées à différents endroits dans les monastères, les cloches réglaient le quotidien. Chaque tintement de cloche annonçait un moment précis: prière, repas, travail ou messe. Même l’arrivée d’un médecin à l’infirmerie du monastère nécessitait un signal distinct, invitant les Augustines à se voiler davantage lors de ces rares contacts extérieurs.

Le drap mortuaire

Utilisé lors de la cérémonie de profession perpétuelle, le drap mortuaire symbolisait la rupture totale avec la vie laïque. Cette pièce textile était déposée sur la nouvelle religieuse allongée au sol. Il s’agissait d’une façon de témoigner de son engagement total envers la communauté et envers Dieu. Cette cérémonie symbolisait la dernière étape de passage dans la vie en communauté après le postulat, le noviciat et la profession temporaire.

Une mémoire vivante au cœur du patrimoine religieux québécois

Même si la vie cloîtrée des Augustines appartient désormais au passé, ce moment de l’histoire subsiste au sein du patrimoine conservé par la communauté. Les collections du Monastère assurent la préservation et la transmission de cet héritage patrimonial.

Préserver et promouvoir ce patrimoine, c’est une façon de reconnaître et d’honorer l’héritage spirituel et culturel de ces religieuses. C’est aussi une manière de comprendre comment leur vie, à la fois isolée et tournée vers les autres grâce à leur rôle de soignantes, a contribué à façonner notre collectivité.

Texte inspiré de l’article de Marie-Ève Boulay, article rédigé dans le cadre du stage de fin d’études du Diplôme d’études supérieures spécialisées en muséologie.

- Pour plus d’informations sur les archives du Monastère: https://archives.monastere.ca/.